「七色に光る」「高い」「しかし、何がスゴイのかはよく分からない」ゲーミングキーボードについて、キーボードの仕組みから解説。

「自分に必要な機能は何なのか?」という視点で自分に合ったキーボードを見極めよう。

1 愛用の左手デバイスががが・・・

(1)きっかけ

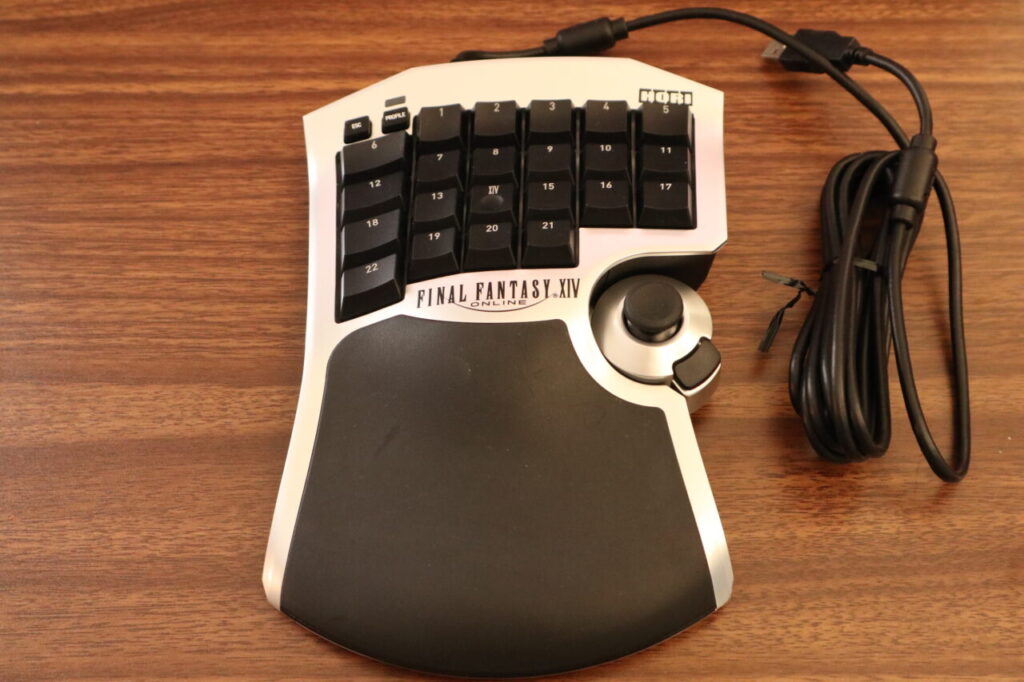

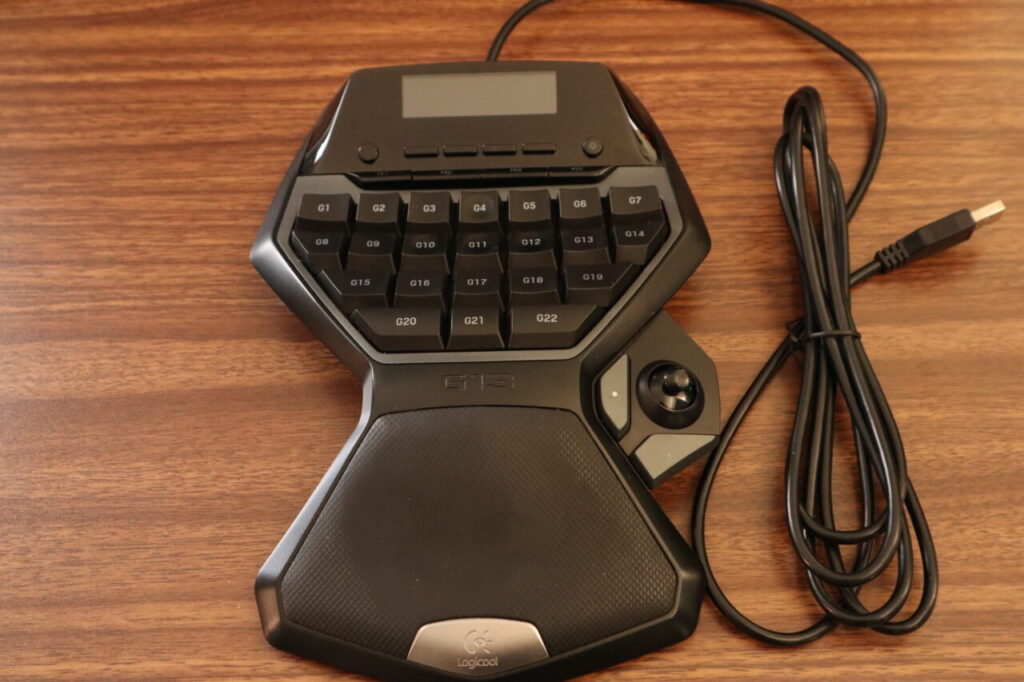

Logicool G13 Advanced Gameboard

2022年の正月に、4年半ほど愛用していた左手ゲーミングデバイスの「G13」が壊れました。

画像がその「G13」です。

右側の真ん中あたりにあるアナログジョイスティックが壊れて、頻繁に誤作動を起こすようになりました。

自キャラを前進させようとしたら「斜めに進む」など、かなり致命的。

私が一番よく遊んでいるFF14での操作は、

- 左手はこの「G13」でキャラの移動とスキル・アビリティ入力

- 右手は同じロジクール社の多ボタンマウス「G600」でカメラ操作と補助的スキル・アビリティ入力

というのが大前提となっており、正直、大変困った事態になりました。

考えられる対応策は、①修理、②買い替え、③代替手段になるわけですが、

> ①修理

ロジクール社に確認したたわけではないものの、すでに生産・販売を終了している製品なので、費用や時間の面で大きな労力が必要となる可能性が高い。

また、近い将来、「修理」そのものが不可能となる可能性も高い。

> ②買い替え

勝手な想像だが、G13は特殊デバイスゆえ商売としてはあまり利益が見込めなさそう(だから生産・販売停止)な一方で、少数ながら(自分のようなゲーム好きの)根強いニーズはあると思われる。

そうすると、新品も中古品も高騰することが予想され、案の定、Amazonやヤフオクといったネット販売では定価の2倍(2万円)以上などになっている。

しかし、仮にそれだけのコストを払って買い替えたとしても、経年劣化や故障でいずれ使えなくなるのは避けられないのだから、問題の先送りなだけであまり上手い対応策とは言えなさそう。

> ③代替手段

ということで、ここは素直に代替手段を模索すべきでしょう。

詳細は以下(2)に続きます。

(2)代替手段の模索

そして、こんなこともあろうかと!

「G13」が使えなくなったときの代替品として、私はあらかじめ以下の2製品を確保していました。

Razer Orbweaver Chroma

日本では2015年11月27日発売。

私の場合、2018年ごろに「予備としてG13の2台目を買おうとしたらすでに生産・販売停止になっていた」ので、G13の代用予備品のつもりで購入した記憶。

3年以上箱に入ったまま眠っていましたが、問題なく動きました。

我ながら「快適なゲーム環境構築への熱意はなかなかのものだなあ」と感心したというか、「明らかに特殊なデバイスで、使うかどうかも未定の予備品にここまでお金をかけるのは一般的じゃないよなあ」と若干引いたというか。

それはともかく、これで「G13」を使っていたときとほぼ同じ環境を再現できるので、当初の目論見としては「めでたし、めでたし」となるはずだったんですが、改めて考えてみると「そうでもないか」と感じ始めました。

> Razer Orbweaver Chroma

- 後継機(Tartarus?)がRazer社から出ており将来的なメンテナンスや買い替えに対する不安は和らぐものの、左手親指で操作する8方向サムパッドは角度が特殊なうえ、アナログジョイスティックとは異なり8方向のデジタル入力(キーボードによるWASD移動と同じ)なので、期待していた動き方とは異なり違和感が大きい。

- 「違和感」は慣れの問題ではあるが、原理的にキーボードと同じ操作なら、特殊デバイスで「慣れてしまう」よりは素直にキーボード操作を習得した方が将来的には良いのではないか?

> TACTICAL ASSAULT COMMANDER F14

- FF14の「吉田P/D完全監修」を謳い文句にしており、少なくともFF14の操作においては「G13」とほぼ同じ使い方ができるので、「G13の代替手段」としては現状で最良と思われる。

- しかし、やはり利益的に厳しいのか、これまで数回の受注生産・販売が行われたのみで、PCデバイス専門ではないHORI社がいつまで生産・販売を維持できるのか?という不安はぬぐい切れない。

(結局、今の「G13」と同じような状況になるのではないか?)

ということで、左手用の特殊デバイスがとても便利なのは間違いありませんが、「それありき」というゲーム環境は見直した方が良さそうだと思い始めました。

さらに、冒頭でも述べた通り、私は右手側はロジクール社の「G600」(2012年7月20日発売)という多ボタンマウスを使っているのですが、こちらも世間一般では「特殊なマウス」の部類と思われます。

(側面12個のボタンなど計20個のボタンがあり、「Gシフトキー」との組み合わせでほぼ倍の40個近いキーを自由に割り当てできるなど)

そして、この「G600」は発売から10年以上経過しているにもかかわらず、「後継モデル」と言えそうな機種はいまだに登場していません。

また、コロナによる一時的な影響なのか、それともやはり世間一般の需要が小さいゆえなのかは分かりませんが、ロジクール社のホームページでは長期間「品切れ」表示になっていたこともありました。

(直近だと2021年~2022年にかけて1年くらい品切れ表示でしたが、2023年11月時点では在庫あり)

今のところ、生産・販売停止のアナウンスがあったわけではなく、家電量販店やネット販売でも通常価格で入手できるようですが、こちらも何となく不安が残るのが現状。

であれば、この際、「便利だが特殊すぎるデバイスによるゲーム環境は持続が難しい」ものとして、抜本的に考えを改めた方が良さそうです。

(3)じゃあ、どうする?

では、できる限り一般的で代替の利く(今後も無くならないであろう)ゲーミングデバイスは何か?

改めて問われると、それはやはり「ゲームパッド」(コントローラー)か「キーボード&(一般的な)マウス」だろうなと。

ただ、もともと私が「左手デバイス&多ボタンマウス」という特殊デバイスに落ち着いた理由は、「ゲームパッドの限られたボタンで多数のアクションを使いこなす自信がないので、なるべくボタンとアクションは一対一対応になるようにしたい」というものでした。

戦闘時に使うアクション数だけで30~40種になるFF14は特殊かもしれませんが、Nintendo Switchのゲームをやっていても「ボタンとアクションを一対一対応にしたい」と思うことは多いので、個人的には「キーボード&マウス」の可能性を探ってみたいところです。

ということで、導入として長くなりましたが、今回、真剣にゲーミングキーボードの導入を検討することにしました。

2 キーボードに期待すること

まず「目標・ゴール」の確認です。

自分が「キーボードで実現したいことは何か?」というのは以下の2点になります。

まとめると、重視したいのは ゲームを自由自在に操作できて、フローや没入感を阻害されない ということですかね。

> できる限り一対一対応のシンプルな入力操作

「〇〇を押しながら△△を押す」や「ジョイスティックを『倒す』と移動、『押し込む』としゃがむ」といった操作方法は、個人的には「意図せぬ挙動により萎える」原因として一番大きいので、できる限り避けたい。

キーボードの「ボタンがたくさんある」という特徴は、「ゲームパッド」に対する一番大きなアドバンテージだと思うので、ここはこだわるべきポイントかなと。

3 想定課題

では、「一対一対応の入力操作」と「キー割り当てのカスタマイズ性」の達成を阻害する課題(ハードル)として、どんなものが想定されるでしょうか?

具体例として、次の記事で、FF14でのキーボード操作の不都合とその対処法についてまとめています。

FF14での経験を踏まえると、以下の3つに集約されそうです。

- キー入力の問題全般

- カメラ操作

- ゲーム内でのメニュー選択など

キーバインド設定

キーボード&マウス派がFF14を快適に遊ぶために、ゲーム内のデフォルト設定やWindowsショートカットキーとなるべく被らずに(バッティングせずに)使えるキーバインド例を一覧でまとめました。

(1)キー入力の問題全般

キー入力の誤検出・誤認識

例えば「『Ctrl+1』を押すと攻撃Aが発動する」、「『6』を押すとバフBが発動する」という設定のとき、「『Ctrl+1』と『6』を連打していたら、全然関係ない『Ctrl+6』に割り当てたスキルが発動した」というケースを頻繁に経験しました。

あくまで私の仮説にすぎないのですが、このケースが発生するのは「左手デバイスで『Ctrl+1』を押す」&「右手デバイス(多ボタンマウス)で『6』を押す」という「入力デバイスが別々の場合」だったので、ボタン連打により先行入力「Ctrl+1」の「Ctrl+」をシステムが認識した直後に後続入力「6」が押されることで、結果的に「『Ctrl+6』が押された」と判定されたのではないかと考えています。

既存ショートカットキー(Windowsショートカットキーなど)とのバッティング

大まかな回避策としては以下の2つでしょうか。

> 回避策1

「既存ショートカットキーとバッティングしないキーバインド(キーの組み合わせ)」(3キーとか4キー同時押しなど)を設定する。

この回避策は、上記の「キーの種類と押下の順番」を確実に検出・認識できて、かつ、同時に検出・認識できるキー数が多いキーボードであるのと同時に、キーボード側でキー割り当てを自由に変更できる機能があれば解決できそうです。

> 回避策2

キーボード自体に、ゲームモード=「Windowsで設定されているショートカットキーなどを無視できる」といった機能が搭載されていればありがたい。

ただし、メールやブログ記事作成など、ゲーミングキーボードでの普段使いも想定しているので、ワンタッチで通常モードとゲームモードを切り替えられるのが望ましい。

こちらの回避策は、「キーボードとしての基本性能」ではなく「ゲームのための特別機能」として解決する方向なので、「その機能がなければおしまい」という感じではあります。

ただ、「ゲーミングキーボード」を名乗るのであれば、類似機能の搭載を期待してもおかしくはないでしょう。

(2)カメラ操作

通常、PCゲームではマウスでのカメラ操作が想定されており、(右利きであれば)カメラ操作とクリック操作で右手がふさがります。

一方、キーボードによるWASD移動操作の場合、左手側は「移動」のために3本の指を常時使うことになるため、左手の残り2本の指で操作できるキー数や範囲は、自ずと限定されます。

したがって、ゲームによっては「キーボード&一般的なマウス」では不十分なケースも想定されます。

(FF14は特にそう感じます)

であれば、右手もキーボード操作をメインにする(基本的にマウスは使わない)=カメラ操作も含め、キーボードだけで全ての操作を完結できるか?ということが課題として想定されます。

そして、この課題は、キーボード側でキー割り当てを自由に変更できるのであれば、後はゲーム内での操作設定や自分自身の操作習熟度の問題に帰結するので、上記(1)の課題に集約されそうです。

(3)ゲーム内でのメニュー選択など

これまではマウス操作でゲーム画面上のアイコンを選択していたわけですが、キーボードだけで操作を完結しようとすると、そのような直感的な操作はできなくなります。

ただ、これ自体はゲームパッドと同じ状況になるだけなので、課題というほどのものではないかもしれません。

(4)まとめ

ということで、上記の想定課題に対処できるキーボードのラフなイメージ(要件定義)は以下の通りです。

- 「キーの種類と押下の順番」を確実に検出・認識できて、かつ、同時に検出・認識できるキー数が多い

- キーボード側でキー割り当てを自由に変更できる

- 「Windowsで設定されているショートカットキーなどを無視できる」といったゲームモードがあり、通常モード(ゲーム外の作業用モード)とワンタッチで切り替えできる

4 想定課題に対する具体的な解決機能は?

では、上記の「課題」を解決するためのの機能は「何」と言うのか?それは実際に存在するのか?

(「それ何て名前?」ということです。「名前」が付いてなければ一般に機能として存在せず、課題として認知されていないということなので。)

①アンチゴースト

“ゴースト現象” とは「押されていないのに押されたと判断されるキー」のことで、「キーマトリックス(Key Matrix)」という現在のキーボードで一般に採用されている仕組み上、ある一定の条件下ではどうしても発生してしまう現象です。

今回はキーボードの仕組み解説を目的とするわけではないので、本記事では詳細を記載しませんが、ゴースト現象の原理については下記の4Gamerさんの記事が参考になります。

- 「4Gamer Keyboard Checker」:「●キーボードの仕組みと『ロールオーバー』」の箇所

②Nキーロールオーバー

Nキーロールオーバーについては、数年前までの少し古い記事や製品説明では微妙にニュアンスの異なる定義や説明が混在している一方、最近は「全キーロールオーバー」の一言とか、せいぜい一行程度の簡潔な説明というのが主流と感じます。

とりあえず、本記事での「Nキーロールオーバー」とは、キーボードで複数のキーが同時に押された場合、その押された順序に従ってすべて認識されるというスペックというWikipediaの定義に準拠します。

例えば、「10キーロールオーバー」なら「キーボードで10個のキーが同時に押された場合、その押された順にしたがって10キーすべてが『PC側に』認識される」という意味と考えます。

「ロールオーバーできるキー数は何個あれば足りるか?」という問題は、遊ぶゲーム(FPSなのかMMOなのかオフゲーなのか)にもよるので何とも言えませんが、Nキーロールオーバー自体は「『キーの種類と押下の順番』を確実に検出・認識できる」機能を保証・増強するものとして必須と言えそうです。

この「Nキーロールオーバー」の別の定義として、「複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能」というものも見かけます。

これはどうやら「パソコン」と「キーボード」を接続する規格の変遷(「PS/2」接続から「USB」接続へ)が影響しているようです。

その昔、「パソコン」と「キーボード」を接続する規格が「PS/2」接続だったときは、基本的に「キーボード上のすべてのキーの同時押しを検出し、PC側で認識させること」が可能だったようで、そもそも「Nキーロールオーバー」という言葉自体が存在していなかったようです。(当たり前の機能なので)

しかし、「パソコン」と「キーボード」を接続する規格として「USB」接続が主流になると、当然、「パソコン」と「キーボード」の間でやり取りできる情報もUSBの仕様に従うことになります。

そして、USB接続には「一度にPCへ送れるキーの数は、修飾キーを除いて6キーのみ」という仕様上の制限が存在します。

(この辺りについても、前掲の4gamersさんの記事「4Gamer Keyboard Checker」の「●『同時押し』は接続インタフェースに起因する仕様」の箇所が参考になります)

これはつまり「仮にキーボード側で6キーより多くの同時押しを検出できるようにしても、USB接続である限りPC側に認識させることができる『同時押しのキー数』は6キーまで」ということになります。

(キー数としては「6キーロールオーバー」と同等の性能しか発揮できない)

で、ここからは私の想像なのですが、メーカー/販売店側の都合上、

- キーボードの基本性能としての「Nキーロールオーバー」は訴求したい

- しかし、USB接続の仕様上の制限から、実際には「6キーロールオーバー」と同等の性能しか発揮できないのも事実

- であれば「Nキーロールオーバー」の定義を変えてしまおう

ということで、「複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能」というヘンテコな定義が生まれたように感じます。

ちなみに、この定義による「Nキーロールオーバー」とは、例えば「7キーロールオーバー」の場合、「ABCDEFG」の順に7つのキーを同時に押すと、「1番目に押した『A』は、7番目に『G』が押された際に、たとえキーボード上で『A』を押したままであっても、PC側では『A』が離された(押されなくなった)と認識されるが、7番目に押された『G』は確実に検出しPC側に認識させる」ということを意味するようです。

(これに対して、「6キーロールオーバー」の場合、そもそも7番目に押した『G』は検出されない)

ただ、この説明内容をユーザー目線で考えた場合、

- 結局、PCが認識できるキー数は6キーのままで変わらないのに、その定義にいったい何の実益があるの?

- ゲームなり仕事なりでの具体的な利点や特徴はなに?

- それはユーザーにとって嬉しいことなの?

と疑問だらけのよくわからない定義と感じます。

なお、現在は「一度にPCへ送れるキーの数は、修飾キーを除いて6キーのみ」というUSB接続の制限に対して、各メーカーの独自の工夫(PC側に複数のキーボードが接続されているかのように認識させるなど)により限界突破している製品もある、という状況のようです。

この「限界突破」について各メーカーの製品ページをチェックしたのですが、前述したように、単に「全キーロールオーバー」の一言とか、せいぜい一行程度の簡潔な説明というのが多く、「USB接続の仕様上の制限に対して、どういう対策をしているか?」について詳細に言及しているケースは見当たりませんでした。

とりあえず「Nキーロールオーバー」の定義の混乱は「一昔前の状況」という感じがするので、今のところは「全キーロールオーバー」と言われたら、たとえUSB接続であっても素直に「キーボード上の全キーが同時に押された場合でも、その押された順序に従ってすべて認識されること」と捉えることにします。

今後、個別のゲーミングキーボード製品で気付いたことがあれば、随時ブログ記事でまとめていきたいと思います。

③キー割り当て機能

各社の製品ページをチェックしたところ、キー割り当て機能について明記しているメーカーは意外と少ない印象です。

また、キー割り当て機能があったとしても、

- 全製品に標準搭載しているメーカー

- 高価格帯の製品にのみ搭載しているメーカー

- 一部のキーのみの限定的な機能として搭載しているメーカー

など状況は様々で、「キー割り当て機能」自体は一般的な機能とは言えないようです。

ただ、「キー割り当て機能」がないと、カメラ操作まで含めたキーボード操作がおそらく無理なので、「キー割り当て機能」も必須だと考えています。

④ゲームモード

> キーロック機能

「WIN Lock」や「Windowsキー無効化」だけでなく、「特定のショートカットキー(Alt+F4など)の無効化もできる」といった内容を明示しているものが結構あるので、割と一般的な機能と思われます。

ということで、「キーロック機能」はある方が望ましい。

> モード切替

ゲーム用の「キー割り当て」や「キーロック」を設定すると、文章入力などの普段使いの際に支障が出る可能性があるので、何かしら「通常モード」と「ゲームモード」を切り替える手段を用意している製品が多いです。

「モード切替」については、「キー割り当て」や「キーロック機能」があるなら是非とも欲しい機能という感じでしょうか。

5 キーボードの仕組み上の比較検討ポイント

上記の「欲しい機能」の観点のほか、キーボードの仕組み一般の観点から比較検討ポイントをまとめています。

「ゲーミングキーボード」で検索して上位に出てくる情報は、こちらの内容が一般的かもしれません。

キーボードの仕組みに基づく分類と特徴

一般的には、キーボードのスイッチの構造の違いから分類されることが多いのですが、これについては下記の記事が大変わかりやすかったです。

実際のお店に並んでいる分類としては以下の4種類に分けられていることが多い気がします。

- ① メンブレン式(メンブレン+ラバードーム式)

- ② パンタグラフ式(メンブレン+ラバードーム+パンタグラフ式)

- ③ メカニカル式

- ④ 静電容量無接点式

> メカニカル式

- メンブレン式と異なり、キー1つ1つが単体のスイッチとして独立している構造

- 「ゲーミングキーボード」では主流。スイッチがそれぞれ独立していることから、カスタマイズやメンテナンスが容易で、かつ打鍵感(キー押下の感触や音など)といった製品の個性を出しやすことから主流になっているように思われる

- 「キースイッチの耐久性に優れている」という説明をよく見かけるが、「なぜ優れているのか?」という根拠・理屈まで記載されているものは見当たらない(メンブレン式と異なりスイッチが独立していることから、「あるスイッチが故障しても他のキーへの影響が限定的」という意味で「キーボード全体が使えなくなる事態は発生しにくい」という趣旨な気がする)

> 静電容量無接点式

- 名前の通りスイッチ(on-off判定)部分につき物理的な接点を持たず、キーが押し込まれ電極同士が一定レベルまで接近すると、静電容量(主にコンデンサで使われる電気エネルギーの貯蓄容量)の変化を検知して入力されたことを伝える仕組み(だそうです)

- 技術的に詳細なところはよくわかりません(涙)が、「スイッチ部分に物理的な接触がないため耐久性に優れる」という説明には納得

- 製品ラインナップや販売店の売り場で確認した範囲では、2万円台~3万円以上するキーボードでお値段はかなり高い

打鍵感

ほぼほぼメカニカル式限定の訴求ポイントになりますが、いわゆる「赤軸」・「青軸」・「茶軸」といった「軸」の種類ごとに、キーを押下した際の感触・手ごたえ・音がかなり異なる(個性がある)のは確かです。

なので、メカニカル式を購入する場合はゲーミングデバイスコーナーを設けている少し大きめの家電量販などに行き、実際の売り場で押下の感触を確認した方が良いのではと思います。

打鍵感は完全に個人の好みの話だと思います。

6 候補キーボード

ということで、自分が欲しいキーボードの機能を長々と検討してきました。

個別のキーボードの評価について書くとなるとさらに長くなってしまうので、取り急ぎここでは私の現在のメインキーボードである BLACKWIDOW V3 (Razer) を参考としてご紹介します。

本命

上記画像は「BLACKWIDOW V3」(英語配列)の実機画像。

私は「英語配列キーボード」の使い勝手を知りたかったので「英語配列」を購入しましたが、「日本語配列」のBLACKWIDOW V3もあります。

「Windows」キーと「fn」キーは割り当て変更できないという若干の制限はありますが、「BLACKWIDOW V3」は欲しい機能がすべて入っており、価格も1万円台半ば、かつ現在メインで使っていて全く問題ないことから総合評価5点としました。

> 管理・設定画面

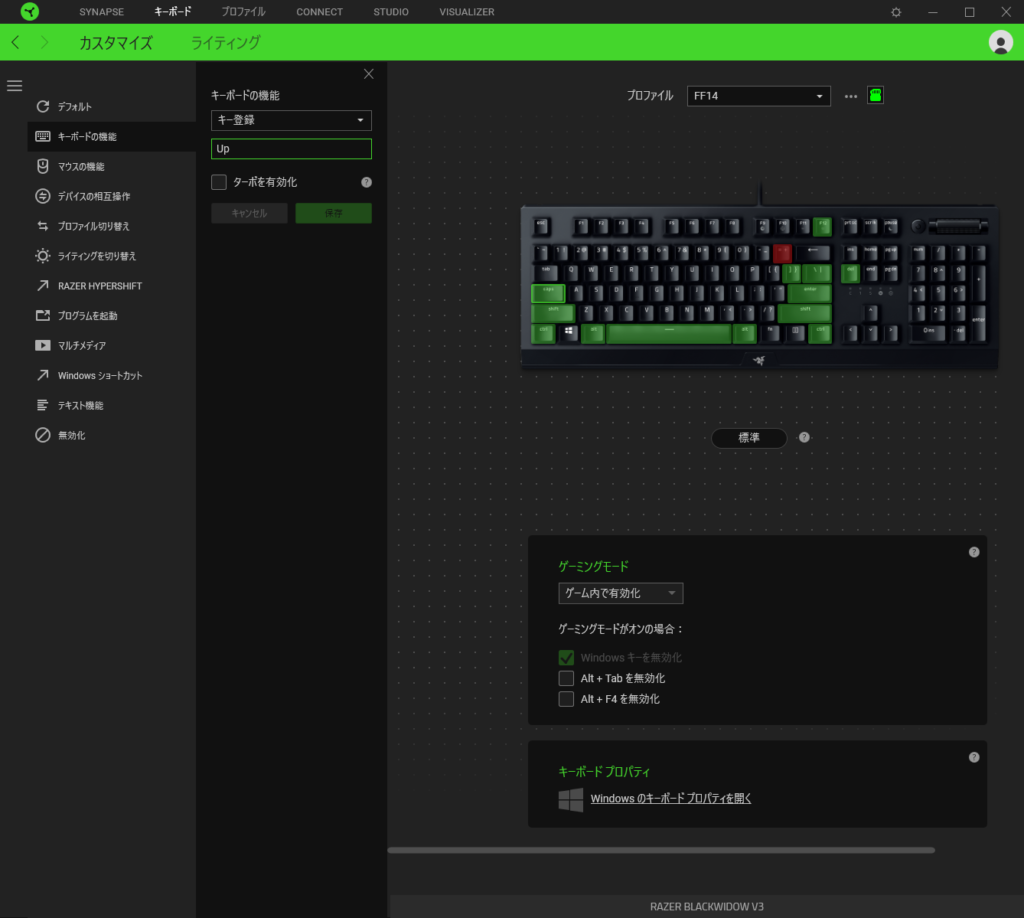

画像は「管理ソフトウェア『Razer Synapse』」の画面。

左側メニューの上から5番目に「プロファイル切り替え」の機能があります。

この機能で任意のキーに「プロファイル切り替え機能」を割り当てれば、ワンタッチで「ゲーム操作モード」と「チャット入力モード」を切り替えられる。

もし「他に候補となる具体的なキーボードはないのか?」「他機種の使い勝手はどうなの?」という点が気になる方は、下記のおすすめのゲーミングキーボードを読んでもらえると幸いです。

基本的には「なるべく欲しい機能が搭載されており、かつ1万円台のモノ」という観点でおススメのキーボード機種を選びました。

(なお、私個人のニーズとして「有線&テンキーあり(フルサイズ)」が前提となっています)

本記事がこれからゲーミングキーボードの導入を考えている方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

以上

ガッツの夜明け

ガッツの夜明け